定期イベント/Regular Event

おとな哲学

何を話してもいいし、何も話さなくてもいい。

「哲学する」というのは答えを求める行為というより、ヒントを探す行為のような気がしています。何のヒントなのかということすらも、その人次第。

哲学書を一冊も読んだことがなくても良いのです。ビール片手にふしぎを持ち寄ってみませんか。

次回日時

2026年1月23日(金)

夜19:00〜21:30ごろ 参加者募集中!

内容

料金:500円 (税込)

軽食・お酒持ち込みOKです。

テーマ

その場で話したい内容を出し合って決めます。

対象

大人、もしくは大人と話してみたい方々。

*10代でも、大人哲学対話に参加してみたい方は歓迎です!

(ただし、夜の外出になるので保護者の方にはお伝えください)

ご参加方法

下記メールアドレスか茅スタジオの公式LINEまで、必要事項をご記入のうえお申し込みください。

ご記入いただきたい項目:

・お名前

・お住まいの地域

・ご連絡先(電話番号)

・お車でお越しの方はその旨お知らせください*

*スタジオの駐車場は2台ございます。満車の際は近隣の駐車場をご利用いただきますようお願いいたします。

場所

ファシリテータ

割田 美由紀(わりた みゆき)

大学在学中に結婚出産。幼稚園小学校中学校受験、少年野球や高校野球のサポートなどの経験から子育てを通じて得る学びと感動を知る。子どもにまつわる学びを深めたいとスポーツ栄養学、アロママッサージ、タッチセラピー、モンテッソーリ子育てアドバイザー、児童心理学、こども•おとな哲学対話ファシリテーターなどの資格を取得したのち、茅スタジオの哲学対話に参加しはじめる。世の中の子育てをもっと楽に楽しく、幸せにすることが目標。

「おとなの哲学対話の会、ファシリテーターをさせて頂くことになりました割田 美由紀 (わりた みゆき) です。家庭では22歳(社会人)息子と7歳(小学校一年生)娘のお母さんです。

母親になって人生の半分を越えましたが、15歳差の子育て中に目まぐるしく世の中も変わり、情報に溢れ、ネットを開けば答えがすぐに見つかる。情報が多い分、迷うことも多くなったようにも感じます。

哲学対話は、難しいことを話すわけではありません。

例えば、一昔前はラブレターはお手紙だったけれど、今はLINEでのやり取りが主流だとしたら…。私はお手紙の方がもちろん良いわ、それは〇〇だと思うから。私はLINEが良いです、だって〇〇だと思うんです。

考え方思い方はそれぞれが違います。考えを持ち寄って、聞いて、考えを深める。決して答えを出すための対話ではないのです。哲学対話の場では思考の多様性に溢れ、それが認められています。

忙しい日常から少しだけ離れて思考の旅に出ませんか?茅スタジオは、私の大切な友人達が作った素敵な空間です。静かに考えを巡らせるのに正にピッタリな場です。」

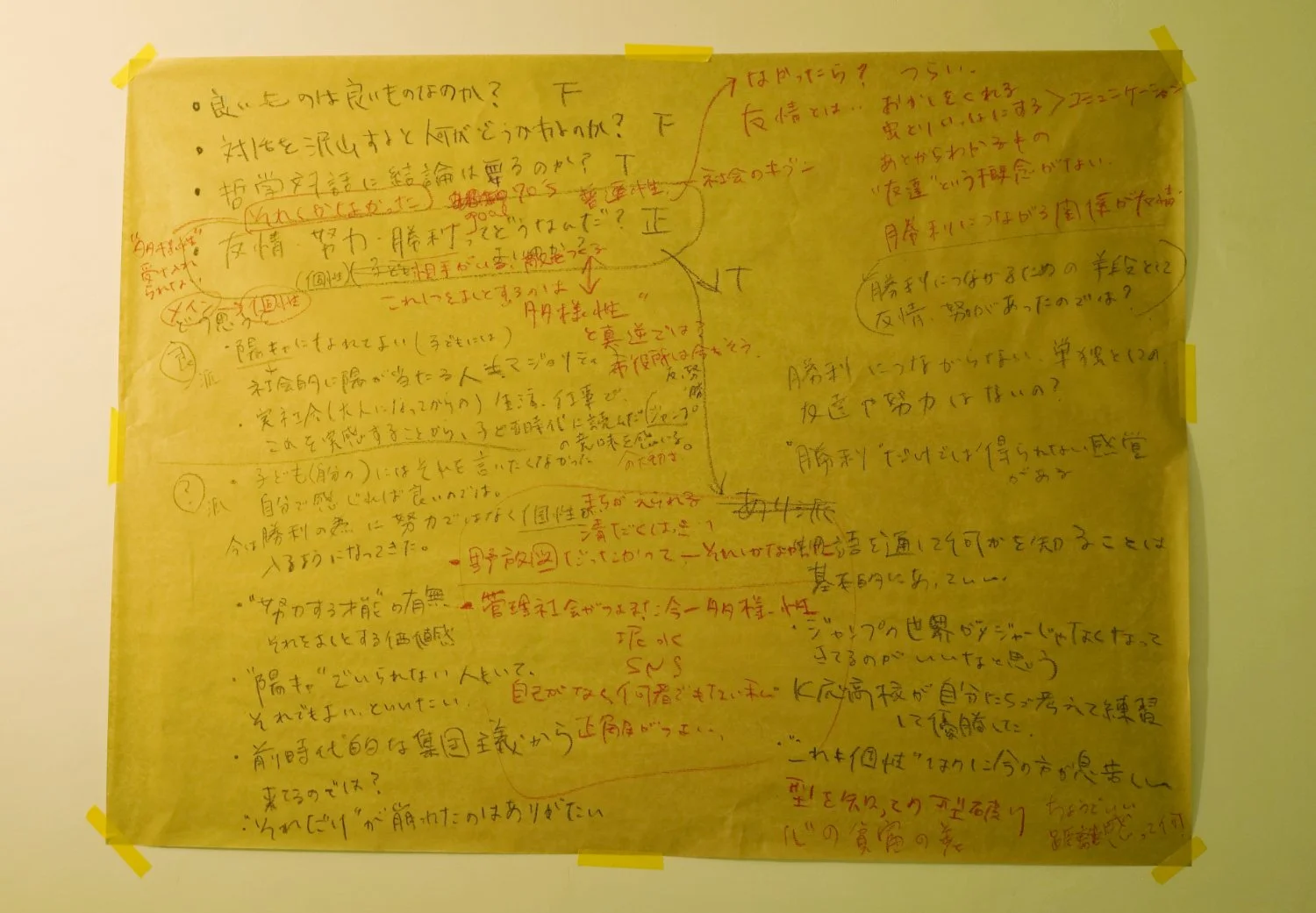

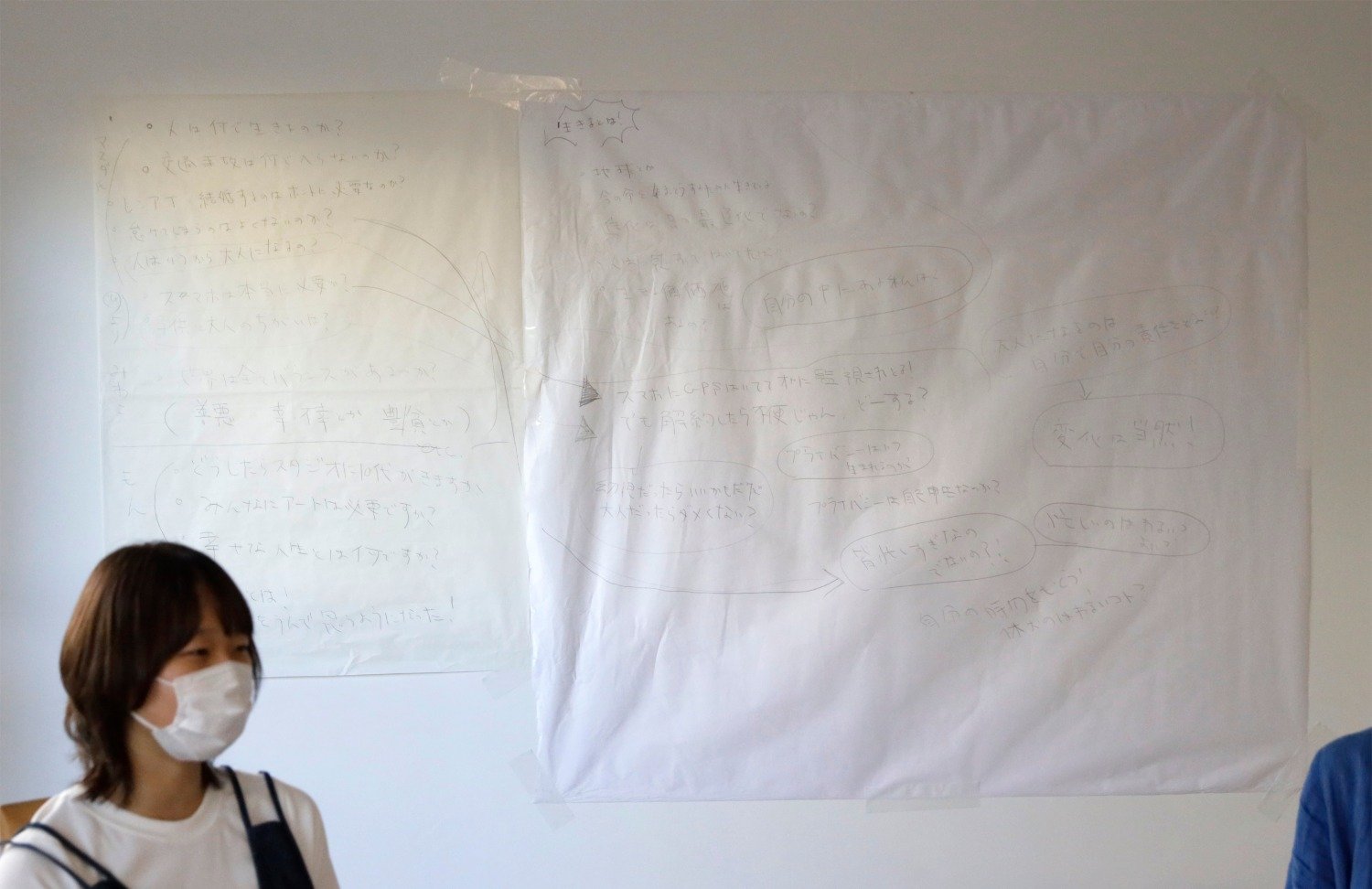

茅スタジオで行ってきた、おとな哲学や10代の哲学対話の様子です。

写真をクリックするとイベントレポートに飛ぶことができます。

聞き物

哲学対話のあれこれについて、ファシリテータの割田美由紀さんと

📝 なぜ哲学対話なのか

📝 こども哲学対話をなぜやっているか

📝 こども哲学対話の雰囲気

📝 こどもにとって哲学対話がどういうきっかけを生むか

📝 おとな哲学対話の雰囲気

📝 10代の哲学対話やりたいね

📝 ものを考えるということについて

📝 次回のこども哲学のテーマ

などについてインスタライブでお話しました。ご興味ある方は下記リンクよりお聞きください。

https://www.instagram.com/p/CtyGeQLMfQr/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

哲学対話のベースとなっている「こども哲学」とは。

こども哲学は、ニューヨーク市にあるコロンビア大学哲学科の教授だったマシュー・リップマンらが、1960年代末哲学的概念や要素を盛り込んだ自作のオリジナル小説を教材にしてこどもたちと哲学対話を行なったのがはじまりとされています。

哲学対話には「思考力教育」「市民性教育」「コミュニティ形成」 など様々な意義がありますが、ここでは参加したこどもたちが、一つの「問い」をめぐって 考えたこと・感じたことを述べあい、聞きあうことで、 考えを深め、お互いを理解できるようになること。そのための技術と、姿勢を身につけること。 このことをこども哲学の目的と定めています。

「Studying Philosophy(哲学を勉強する)」ではなく、「Doing Philosophy(哲学する)」。日々の暮らしや、今日の園や学校の中で思っていることを 「そもそも、これってこうなんじゃないかな」と ポロッと言ってみる。みんながどう思っているのか、一緒に考える。 これがひいてはこどもの生きる力になっていくと考えています。*1

*1 NPO法人 こども哲学 おとな哲学アーダコーダ、『こども哲学ハンドブック』、アルパカ合同会社、2019年

主催 茅スタジオ

Photo: ©︎Ayaco Nakamura, Yuka Chabata, Miyuki warita